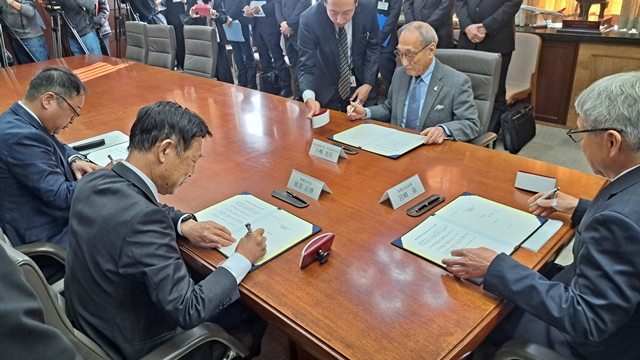

新型コロナ禍以降の利用者数の減少や自然災害などにより苦しい経営が続いている和歌山電鐵は、2028年4月から、車両や線路など設備の管理を自治体が、列車の運行管理を和歌山電鐵が分担する「上下分離方式」を目指すことで、和歌山県と和歌山市、紀の川市との間で合意し、きょう(11月24日)4者の代表が合意書に調印しました。

.jpg)

和歌山電鐵では、これまで、県と2市の支援を受ける、いわゆる「みなし上下分離」の状態で運営し、猫の駅長や関連グッズ販売、ユニークな電車の運行、イベント開催などで観光客の人気を呼び、沿線住民の有志の協力で利用促進活動も展開してきましたが、新型コロナ禍以降の利用客数の落ち込みや自然災害などで赤字が続いていて、今後10年間で3億円近い赤字が見込まれ、4者で改めて協議した結果、2028年4月から完全な上下分離方式を取り入れることで合意したものです。

けさ、県庁の知事室で、和歌山電鐵の小嶋光信社長と和歌山県の宮﨑泉知事、和歌山市の尾花正啓市長、それに紀の川市の岸本健市長が、それぞれ合意書に調印しました。

宮﨑知事は「今後、4者で地域鉄道を支える仕組みを協議し、鉄道のある活力に満ちたまちづくりに取り組む」と述べました。

和歌山市の尾花市長は「鉄道を活かしたまちづくりを通じて、未来へ受け継がれるよう守らねばならない」と決意を示しました。

紀の川市の岸本市長は「地方の住民生活を守るためにローカル線を存続させていきたい。4者と地域住民が一体となって、路線を守るための取り組みに力を入れる」と意気込みを示しました。

そして、和歌山電鐵の小嶋社長は完全上下分離後の展望について「全国の地方鉄道が直面するのは人口減少だけでなく、異様に低い利用率だ。当初、県と市は沿線の市街化調整区域や農振地域を外したことで、沿線の人口増加をもたらした。我々も、沿線住民の熱意を受けて、社員や猫の駅長などの努力で維持してきた。今後は、生産人口の激減や不安定な国際情勢、自然災害の激化と、より厳しい経営環境下で、我々のより強い経営努力が問われる」と気を引き締めました。

4者は、今後上下分離開始に向けた調整に取りかかり、2028年以降の10年間で 4・7億円の黒字を目指します。